SCSI機器の接続について

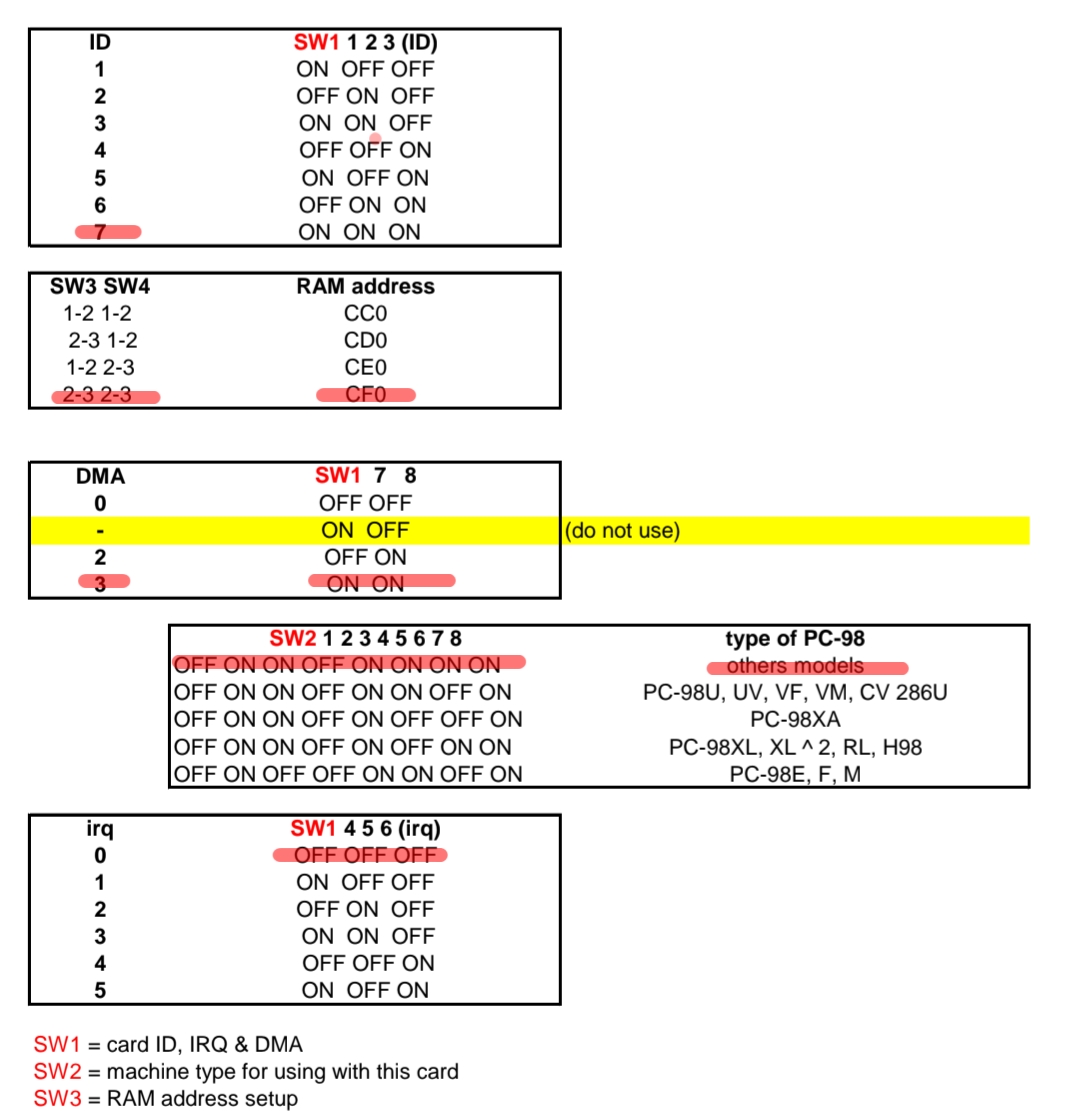

PC-9821Xa7にてTechno JapanのSCSIB55-IVというSCSIボードを画像の赤ラインを引いた箇所に値する設定をし、MOドライブを接続使おうとしたところ、メモリーカウントしてその後

SCSI BIOS Ver1.62 1989-1990

DISK BIOS Initializing... ID=0

と出るのですがそこでハングアップしたままになります

どこか見直した方がいい設定等ありましたら教えてください。

構成は以下の通りです

PC-9821Xa7

ディップスイッチ設定

16MBシステム空間 使用

サウンド割り込みチャンネル INT41

2nd CCU 使用する

メモリスイッチ 初期化する

GDCクロック 5MHz

DMAクロック 互換

内蔵IDE HDD 2機

内蔵IDE DVD 1機

内蔵3.5"FDD 1機

NECPC-9801-117

Techno Japan SCSIB55-IV

MOドライブ SCSI-ID 0

SCSI BIOS Ver1.62 1989-1990

DISK BIOS Initializing... ID=0

と出るのですがそこでハングアップしたままになります

どこか見直した方がいい設定等ありましたら教えてください。

構成は以下の通りです

PC-9821Xa7

ディップスイッチ設定

16MBシステム空間 使用

サウンド割り込みチャンネル INT41

2nd CCU 使用する

メモリスイッチ 初期化する

GDCクロック 5MHz

DMAクロック 互換

内蔵IDE HDD 2機

内蔵IDE DVD 1機

内蔵3.5"FDD 1機

NECPC-9801-117

Techno Japan SCSIB55-IV

MOドライブ SCSI-ID 0

Re: SCSI機器の接続について

ちらるん

ちらるん  2026/02/09(Mon) 14:27 No.223

2026/02/09(Mon) 14:27 No.223

また設定してる途中、メモリーカウントをSTOPキーで見送りるとDISK BIOS Initializing… ID=7までカウントするのですが、ROM BASICを開いたり、ROM BASICをオフにすると「システムディスクをセットしてください」(MS-DOSのディスクを入れたらヘッドが数回動いてそのまま止まる)という現象にもあったのでとことん謎です。どなたかよろしくお願いします

ちらるん

ちらるん  2026/02/09(Mon) 14:27 No.223

2026/02/09(Mon) 14:27 No.223

Re: SCSI機器の接続について

もうすぐ会員になろうとする人

もうすぐ会員になろうとする人  2026/02/16(Mon) 12:56 No.224

2026/02/16(Mon) 12:56 No.224

SW3 SW4がCF0の2-3,2-3では正常に動作しなかった気がします。

1-2,1-2に設定してみて下さい。

1-2,1-2に設定してみて下さい。

もうすぐ会員になろうとする人

もうすぐ会員になろうとする人  2026/02/16(Mon) 12:56 No.224

2026/02/16(Mon) 12:56 No.224

Re: SCSI機器の接続について

もうすぐ会員になろうとしない人

もうすぐ会員になろうとしない人  2026/02/16(Mon) 17:34 No.226

2026/02/16(Mon) 17:34 No.226

IRQ は1 をお勧めします。0は他のPnP機器で使われやすいからです。I/Oは必ずCC0に。

またこのSCSIボードは古すぎるのでXa7では正常に動作しないと考えた方がいいです。

なお「メモリーカウントをSTOPキーで見送りる」の意味がわかりませんが、起動時にSTOPキー押しで何かの実行を止めることができるようにはなっていません。

またこのSCSIボードは古すぎるのでXa7では正常に動作しないと考えた方がいいです。

なお「メモリーカウントをSTOPキーで見送りる」の意味がわかりませんが、起動時にSTOPキー押しで何かの実行を止めることができるようにはなっていません。

もうすぐ会員になろうとしない人

もうすぐ会員になろうとしない人  2026/02/16(Mon) 17:34 No.226

2026/02/16(Mon) 17:34 No.226

うちのVXがポックリ逝った話

今年前半にVXを起動した際、何の問題もなく動いてたのですが、ふと先月起動しようと思います起動したら、5インチFDDから突然の異音が!

5インチA:からスガァァァァァァァ!!!!と聞いたことのない音を発し、何事かと思い電源を切りました。

そこから5インチFDD(A: B:)はカチン……カチン……カチン……ピィィィィィィィィ!!!!と典型的なi/o errorに、8インチFDD(PC-9881N, C: D:)はカッカッカッカッ……カチン……カチン……と全く読み込めなくなりました。

多分マザボのFD周りがイカれたのだろうと考えています。突然4ドライブがポックリ逝くなんてことはないでしょうし。

どなたか何かしらチェックしたほうがいいところ等を教えてもらえるとありがたいです。

5インチA:からスガァァァァァァァ!!!!と聞いたことのない音を発し、何事かと思い電源を切りました。

そこから5インチFDD(A: B:)はカチン……カチン……カチン……ピィィィィィィィィ!!!!と典型的なi/o errorに、8インチFDD(PC-9881N, C: D:)はカッカッカッカッ……カチン……カチン……と全く読み込めなくなりました。

多分マザボのFD周りがイカれたのだろうと考えています。突然4ドライブがポックリ逝くなんてことはないでしょうし。

どなたか何かしらチェックしたほうがいいところ等を教えてもらえるとありがたいです。

VX2について

先日のVM2に引き続き、VX2を購入し、電源を入れるとピポっと言う音と共にメモリカウントが、まだ何も乗せてないので640KBちゃんとフルカウントされてN88-BASICが開きます

そこまではいいのですが、次にMS-DOS2.2が入った5.25inch FDを入れると、ヘッドがロードされてアクセスランプも光るのですが、8秒ほどで1回ヘッドがアンロードされてランプも消えてまた1秒程したらまたロードされて……っていう繰り返しでFDを1ドライブ目も2ドライブ目も読み込めなくて困ってます

ディップスイッチも先日の設定通りなのですが動きません、どなたか教えてくださいませんでしょうか

そこまではいいのですが、次にMS-DOS2.2が入った5.25inch FDを入れると、ヘッドがロードされてアクセスランプも光るのですが、8秒ほどで1回ヘッドがアンロードされてランプも消えてまた1秒程したらまたロードされて……っていう繰り返しでFDを1ドライブ目も2ドライブ目も読み込めなくて困ってます

ディップスイッチも先日の設定通りなのですが動きません、どなたか教えてくださいませんでしょうか

Re: VX2について

夢夢ムム

夢夢ムム  2025/11/02(Sun) 08:26 No.219

2025/11/02(Sun) 08:26 No.219

見当違いかもですが、コメントさせていただきます。

FDDアクセスまでいくのでしたら、FDDの不調かもしれません。私の場合は、修理まではできないので、FDD接続部の清掃やヘッドクリーニングを試みます。それでもダメなときは、ストックしているFDDに入れ替えるようにしています。

何も乗せていうことですし、バッティングとかスイッチの設定でもなさそうなので、FDDかもしれません。ただ、ドライブ2も同様の挙動ということでしたら、別に原因があるかと思います。

的外れでしたら、すみません。

FDDアクセスまでいくのでしたら、FDDの不調かもしれません。私の場合は、修理まではできないので、FDD接続部の清掃やヘッドクリーニングを試みます。それでもダメなときは、ストックしているFDDに入れ替えるようにしています。

何も乗せていうことですし、バッティングとかスイッチの設定でもなさそうなので、FDDかもしれません。ただ、ドライブ2も同様の挙動ということでしたら、別に原因があるかと思います。

的外れでしたら、すみません。

夢夢ムム

夢夢ムム  2025/11/02(Sun) 08:26 No.219

2025/11/02(Sun) 08:26 No.219

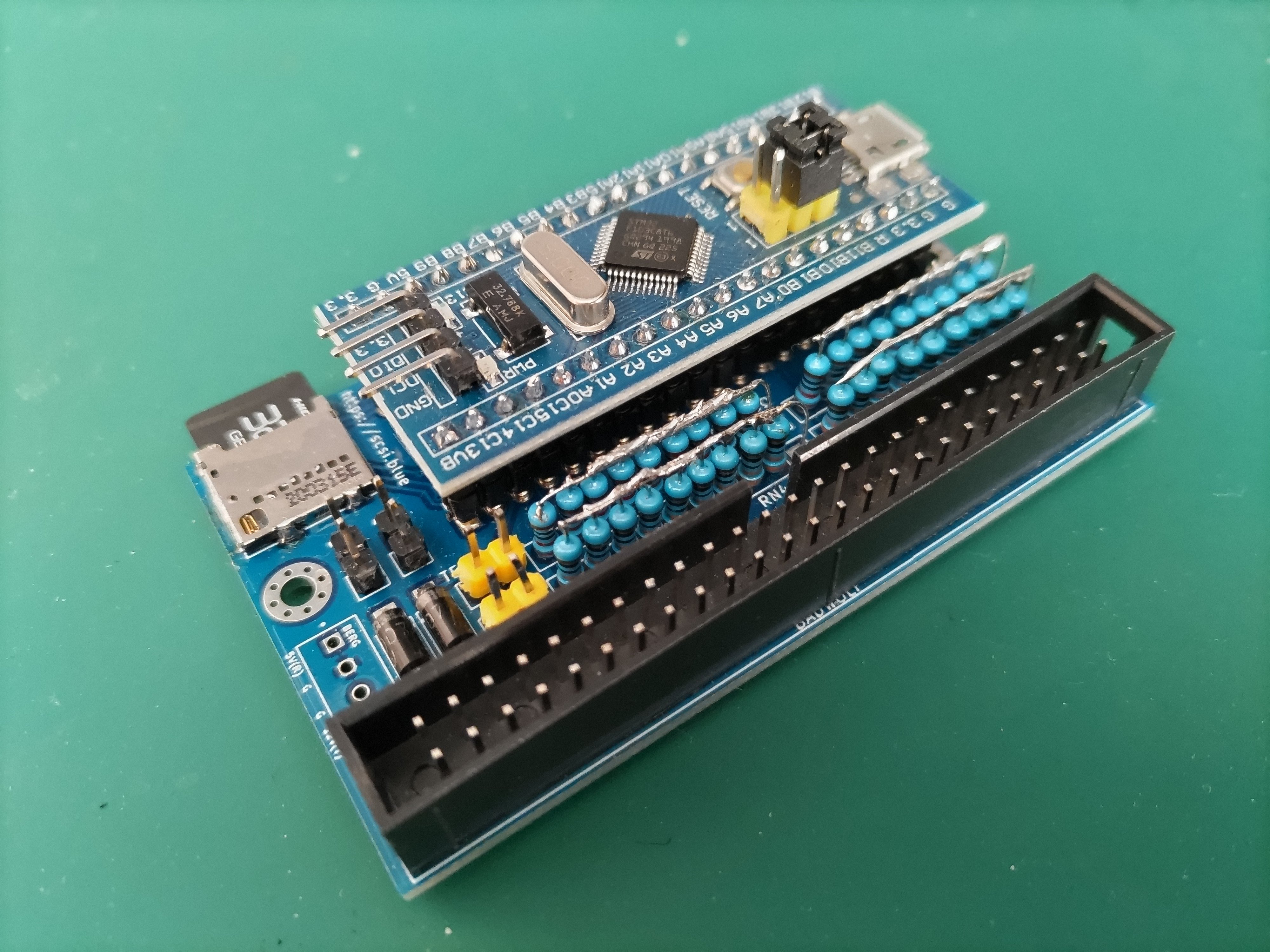

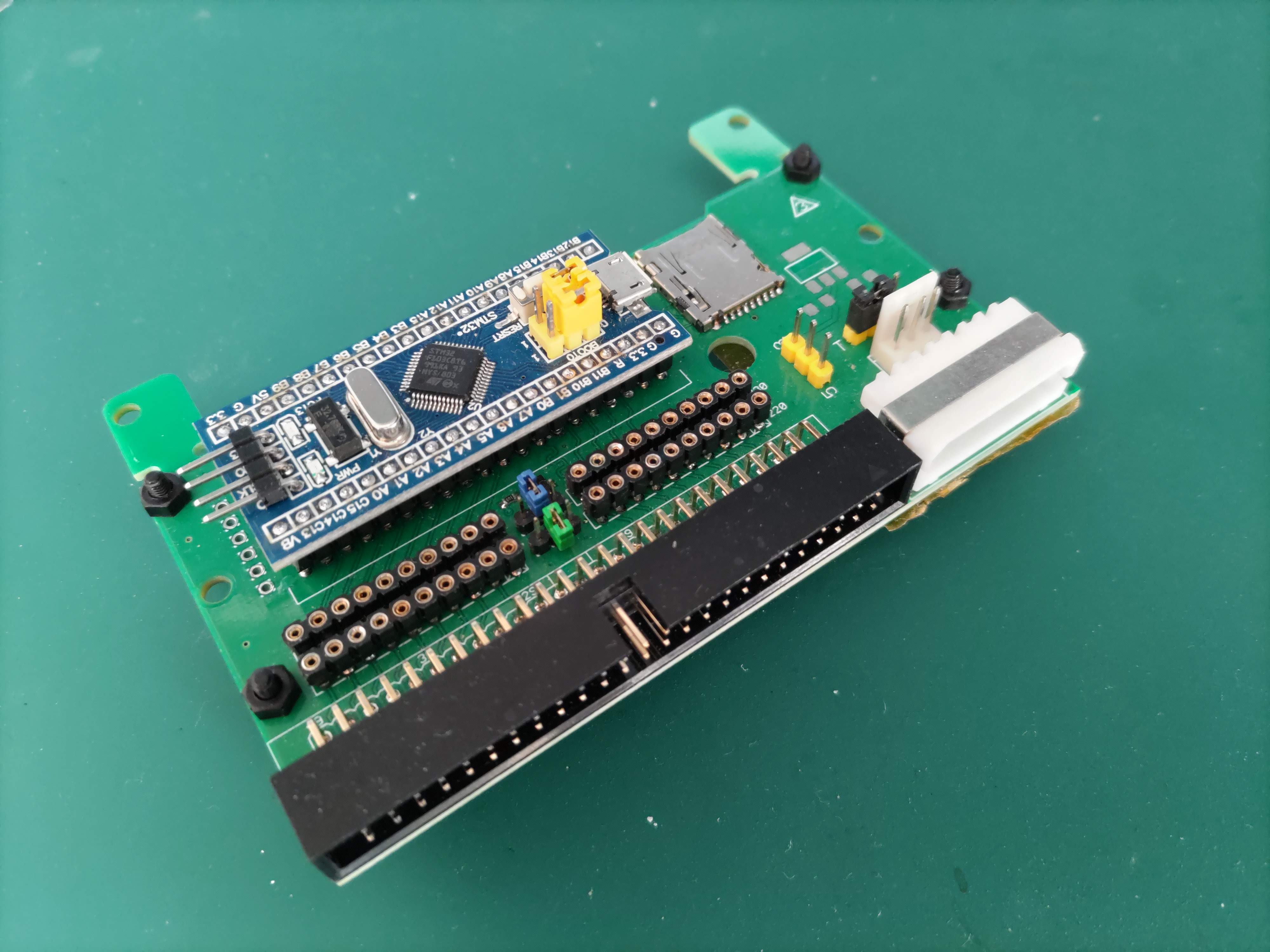

SCSIエミュレーションの紹介

Project M.P.SさんのArdSCSino解説 「ArdSCSino/BlueSCSIとは?」

https://projectmps.net/ardscsino_info.htm

(更に初心者の方向け?)

これはSCSIエミュレーションのArdSCSinoです。このシールドはBlueSCSIになります。ArdSCSinoは日本のX68000で誕生し海外でBlueSCSIとなり主にMac向けに成長したものです。PC98では動作する環境と動作しない環境が存在します。Project M.P.SさんからPC98に適したArdSCSino Project M.P.S版が爆誕しそうな気配なんだそうです。楽しみですね。

https://projectmps.net/ardscsino_info.htm

(更に初心者の方向け?)

これはSCSIエミュレーションのArdSCSinoです。このシールドはBlueSCSIになります。ArdSCSinoは日本のX68000で誕生し海外でBlueSCSIとなり主にMac向けに成長したものです。PC98では動作する環境と動作しない環境が存在します。Project M.P.SさんからPC98に適したArdSCSino Project M.P.S版が爆誕しそうな気配なんだそうです。楽しみですね。

Re: SCSIエミュレーション

えふでぃ~

えふでぃ~  2022/12/23(Fri) 13:40 No.29

2022/12/23(Fri) 13:40 No.29

こちらはArdSCSinoのすきま工房さんのシールドとなります。ArdSCSinoは日本のX68000から誕生した作品ですのでX68000向けです。PC98でも動作する環境と動作しない環境が存在します。ここはBlueSCSIと変わらない部分です。ArdSCSino Project M.P.S版の誕生を待っている人も多いと思います。(SCSIエミュレーションについて書いてみましたが初学者なので書いている事が間違っている部分があるかもしれません。順番が逆の方が良かったですね)

えふでぃ~

えふでぃ~  2022/12/23(Fri) 13:40 No.29

2022/12/23(Fri) 13:40 No.29

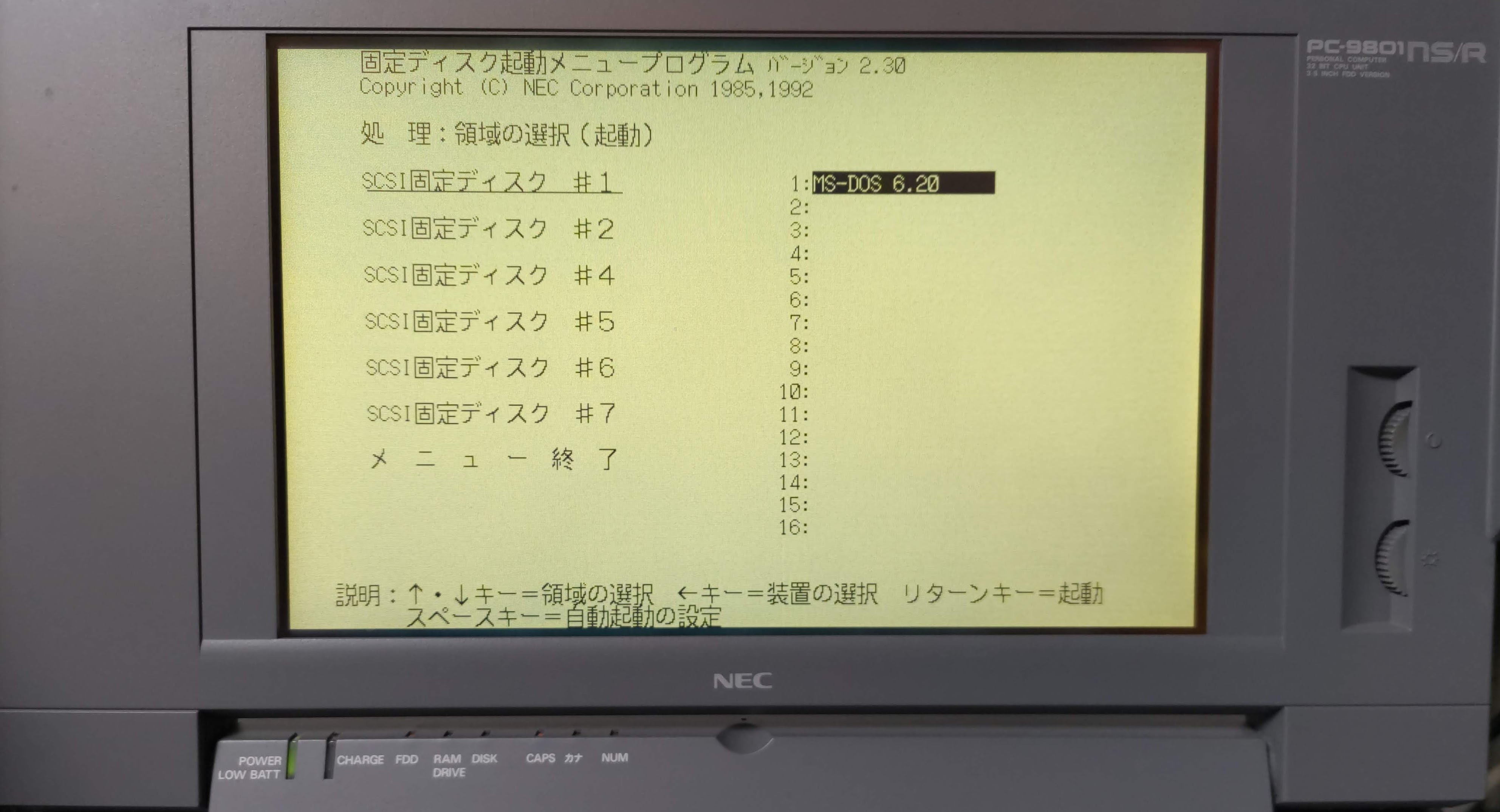

Re: SCSIエミュレーションの紹介

えふでぃ~

えふでぃ~  2022/12/24(Sat) 14:52 No.30

2022/12/24(Sat) 14:52 No.30

Project M.P.SさんのArdSCSino解説

「ArdSCSinoで使えるブランクディスクイメージ詰め合わせセット」

https://projectmps.net/ardscsino_img2.htm

動作する時の画像です。このように固定ディスクの数を増やすことも可能です。

「ArdSCSinoで使えるブランクディスクイメージ詰め合わせセット」

https://projectmps.net/ardscsino_img2.htm

動作する時の画像です。このように固定ディスクの数を増やすことも可能です。

えふでぃ~

えふでぃ~  2022/12/24(Sat) 14:52 No.30

2022/12/24(Sat) 14:52 No.30

Re: SCSIエミュレーションの紹介

えふでぃ~

えふでぃ~  2022/12/24(Sat) 18:54 No.31

2022/12/24(Sat) 18:54 No.31

Project M.P.SさんのArdSCSino解説「動作確認済みCバスSCSIボード」https://projectmps.net/ardscsino_cbus.htm

「PC98では動作する環境と動作しない環境が存在します」とは?

ArdSCSinoは「X68000」・BlueSCSIは「Mac」という感じですので、この状態でPC98でどうなのかという事をプチメンバー(?)は今までつぶやいていた感じになります。

ArdSCSinoカスタムファームウェアがArdSCSino Project M.P.S版「PC98」になります。動作確認済みCバスSCSIボードはProject M.P.S版での動作になります。同じSCSIボードでも私の環境では動作しないものがあるという事になります。

私もArdSCSino Project M.P.S版「PC98」の爆誕を待つ人という事になります。(とても簡単に書くとこんな感じでしょうか)

「PC98では動作する環境と動作しない環境が存在します」とは?

ArdSCSinoは「X68000」・BlueSCSIは「Mac」という感じですので、この状態でPC98でどうなのかという事をプチメンバー(?)は今までつぶやいていた感じになります。

ArdSCSinoカスタムファームウェアがArdSCSino Project M.P.S版「PC98」になります。動作確認済みCバスSCSIボードはProject M.P.S版での動作になります。同じSCSIボードでも私の環境では動作しないものがあるという事になります。

私もArdSCSino Project M.P.S版「PC98」の爆誕を待つ人という事になります。(とても簡単に書くとこんな感じでしょうか)

えふでぃ~

えふでぃ~  2022/12/24(Sat) 18:54 No.31

2022/12/24(Sat) 18:54 No.31

Re: SCSIエミュレーションの紹介

くりすと

くりすと  2022/12/27(Tue) 22:22 No.53

2022/12/27(Tue) 22:22 No.53

私が入手したSCSIエミュレータたちの簡単なご紹介?です。(ほとんどが現在入手できないものばかりで申し訳ないですが…こんなのもあるよと言う程度でみてください。)

変換番長PRO(外付)[半導体不足で販売中止]

SCSIエミュレータの存在を初めて知ったものです。FAT32でフォーマットしたCF(SD→CF変換も可)を使用し、各種エミュレータ用のイメージを使用することが可能です。FAT32の制約から1ドライブあたり最大約4GiBと言う制約があります。また逐次CFのFATを追いかける処理のため容量の大きなドライブの後半部分の転送速度は劇的に遅くなります。SASIのエミュレータも兼ねているので小容量(40M程度)で使用するのに適しています。

RaSCSI[私が入手したシールドタイプは頒布終了]

Raspberry Piにレベルコンバータタイプのシールドを接続するタイプです。(他バリエーションは多々あります。)

Raspberry PiにOS込みのmicroSDにベタ形式のイメージファイルをHDD等として認識できます。このタイプの場合はpi OSのext4に従うので4GiBを超えるサイズのドライブも作成可能です。速度的には1MB/s程度ですがext4上のイメージの場合後半部で速度低下することはありません。

こちらもSASIのエミュレータとして使えます。(元々X68000用に作成してますので当然ですが)

SCSI2SD V6[STM32が世界的な半導体不足のため入手困難]

WindowsやLinuxのPCとUSB接続して専用のツールから、使用するSDカードの最終2セクタにID毎と全体の設定データを保存します。設定後はPCから切断しての使用です。SDカードのLBAのどこからどこまでをSCSI ID?のHDDにするとか言った設定になります。他のSCSIエミュレータと異なる点はここにありHDDイメージファイルでの扱いではないのでデータのやりとりの親和性が低いのですが、この設定した内容に応じて再度USBで接続するとUSB大容量記憶装置として認識されます。このときMBR仕様(まりも氏作のconv98atを使用すれば)であれば普通にPCから認識されます。ただしUSBとの転送速度は7MB/s程度なのでGiB単位のデータをやりとりするには不向きとなります。

SCSI2SD V6は転送速度がPCIのHAでRead時FAST SCSIのほぼ理論値である10MB/s近くの転送速度を叩き出します。

ZuluSCSI v1.1 (現在入手可)

SCSI2SDとBlueSCSIのいいとこ取りをしたような内容です。SCSIコマンドの実装部にSCSI2SDの処理をSDカードとの処理をBlueSCSIをもとにしているようです。

これもSDカードを使用しますがBlueSCSI同様exFAT対応のため4GiBを超えるHDDもベタ形式のイメージで対応しています。各種設定もiniファイルに登録するだけなので非常に楽です。ベタ形式のイメージファイルはフラグメント化していない事が条件となっており後半部でも速度低下はありません。

転送速度はPCI HAでRead時7MB/s程度。CバスSMITでは非同期転送になりますが3.5MB/s程度出ます。

ZuluSCSI RP2040 (現在入手可)

ZuluSCSI v1.1で使用していたSoCをGD32F205からRaspberry Pi FoundationのRP2040に変更したものです。発展途上のようで私が所有しているPCI HAとでは相性が悪く現状ブートデバイスとして使用できません。

CバスSCSI(SMIT同期転送)で4.4MB/s程でました。

こちらもexFAT対応なので4GiB超えるHDDも作成可能です。

SCSI2SD V6以降に挙げたSCSIエミュレータはいずれも海外から個人輸入によるもので主眼はClassicMacで使用できることが前提の様子でSCSIであるからMac以外でも使えますよと言った感じのようです。

変換番長PRO(外付)[半導体不足で販売中止]

SCSIエミュレータの存在を初めて知ったものです。FAT32でフォーマットしたCF(SD→CF変換も可)を使用し、各種エミュレータ用のイメージを使用することが可能です。FAT32の制約から1ドライブあたり最大約4GiBと言う制約があります。また逐次CFのFATを追いかける処理のため容量の大きなドライブの後半部分の転送速度は劇的に遅くなります。SASIのエミュレータも兼ねているので小容量(40M程度)で使用するのに適しています。

RaSCSI[私が入手したシールドタイプは頒布終了]

Raspberry Piにレベルコンバータタイプのシールドを接続するタイプです。(他バリエーションは多々あります。)

Raspberry PiにOS込みのmicroSDにベタ形式のイメージファイルをHDD等として認識できます。このタイプの場合はpi OSのext4に従うので4GiBを超えるサイズのドライブも作成可能です。速度的には1MB/s程度ですがext4上のイメージの場合後半部で速度低下することはありません。

こちらもSASIのエミュレータとして使えます。(元々X68000用に作成してますので当然ですが)

SCSI2SD V6[STM32が世界的な半導体不足のため入手困難]

WindowsやLinuxのPCとUSB接続して専用のツールから、使用するSDカードの最終2セクタにID毎と全体の設定データを保存します。設定後はPCから切断しての使用です。SDカードのLBAのどこからどこまでをSCSI ID?のHDDにするとか言った設定になります。他のSCSIエミュレータと異なる点はここにありHDDイメージファイルでの扱いではないのでデータのやりとりの親和性が低いのですが、この設定した内容に応じて再度USBで接続するとUSB大容量記憶装置として認識されます。このときMBR仕様(まりも氏作のconv98atを使用すれば)であれば普通にPCから認識されます。ただしUSBとの転送速度は7MB/s程度なのでGiB単位のデータをやりとりするには不向きとなります。

SCSI2SD V6は転送速度がPCIのHAでRead時FAST SCSIのほぼ理論値である10MB/s近くの転送速度を叩き出します。

ZuluSCSI v1.1 (現在入手可)

SCSI2SDとBlueSCSIのいいとこ取りをしたような内容です。SCSIコマンドの実装部にSCSI2SDの処理をSDカードとの処理をBlueSCSIをもとにしているようです。

これもSDカードを使用しますがBlueSCSI同様exFAT対応のため4GiBを超えるHDDもベタ形式のイメージで対応しています。各種設定もiniファイルに登録するだけなので非常に楽です。ベタ形式のイメージファイルはフラグメント化していない事が条件となっており後半部でも速度低下はありません。

転送速度はPCI HAでRead時7MB/s程度。CバスSMITでは非同期転送になりますが3.5MB/s程度出ます。

ZuluSCSI RP2040 (現在入手可)

ZuluSCSI v1.1で使用していたSoCをGD32F205からRaspberry Pi FoundationのRP2040に変更したものです。発展途上のようで私が所有しているPCI HAとでは相性が悪く現状ブートデバイスとして使用できません。

CバスSCSI(SMIT同期転送)で4.4MB/s程でました。

こちらもexFAT対応なので4GiB超えるHDDも作成可能です。

SCSI2SD V6以降に挙げたSCSIエミュレータはいずれも海外から個人輸入によるもので主眼はClassicMacで使用できることが前提の様子でSCSIであるからMac以外でも使えますよと言った感じのようです。

くりすと

くりすと  2022/12/27(Tue) 22:22 No.53

2022/12/27(Tue) 22:22 No.53

Re: SCSIエミュレーションの紹介

ここでははじめましてになります。一度別の場所で大々的に宣伝すると宣言しましたので恥ずかしながら自前のものを紹介します。

AT互換機自体を外付けHDDにしてしまおう、というやり方です。

ソース全公開、ハードは事実上オープン規格のAT互換機、

ただし使用にはAdaptecのPCIなSCSIカードが必要です。

https://drive.google.com/file/d/1qjldfPrWH7iSkGKZ1NkicfYqTOj3jSQW/view?usp=share_link

メリットはwindows2000で32GBの壁を越えられること、1Gバグを持っている多くのSCSI-BIOSで8Gまででは計算間違えをさせないこと

速度がultraの20MB/sではまだまだ余裕がありPCIの限界くらいまでならなんとかなりそう。

でしょうか。デメリットは物がでかい。場所を取る。です。

AT互換機自体を外付けHDDにしてしまおう、というやり方です。

ソース全公開、ハードは事実上オープン規格のAT互換機、

ただし使用にはAdaptecのPCIなSCSIカードが必要です。

https://drive.google.com/file/d/1qjldfPrWH7iSkGKZ1NkicfYqTOj3jSQW/view?usp=share_link

メリットはwindows2000で32GBの壁を越えられること、1Gバグを持っている多くのSCSI-BIOSで8Gまででは計算間違えをさせないこと

速度がultraの20MB/sではまだまだ余裕がありPCIの限界くらいまでならなんとかなりそう。

でしょうか。デメリットは物がでかい。場所を取る。です。

Re: SCSIエミュレーションの紹介

えふでぃ~

えふでぃ~  2022/12/28(Wed) 09:06 No.55

2022/12/28(Wed) 09:06 No.55

くりすとさん&リウさん ありがとうございます。

私は本体の修理をしていた時期にPC98のフォロワーさんがRaSCSIやArdSCSinoとつぶやいていたのですが「それは何ですか?」みたいな状況でした。やっと少しずつ理解できるようになってきた状況ですので掲示板に書いていただけると現在わからない方も「なるほど!」とういような感じになると思います。

私は本体の修理をしていた時期にPC98のフォロワーさんがRaSCSIやArdSCSinoとつぶやいていたのですが「それは何ですか?」みたいな状況でした。やっと少しずつ理解できるようになってきた状況ですので掲示板に書いていただけると現在わからない方も「なるほど!」とういような感じになると思います。

えふでぃ~

えふでぃ~  2022/12/28(Wed) 09:06 No.55

2022/12/28(Wed) 09:06 No.55

Re: SCSIエミュレーションの紹介

くりすと

くりすと  2022/12/28(Wed) 22:42 No.58

2022/12/28(Wed) 22:42 No.58

SCSIエミュレータで使用するHDDイメージについて

以下は私の個人的な見解ですが、意外と便利と思っていますので書いてみます。

先日色々なSCSIエミュレータについて述べました。SCSI2SD V6を除いて基本的にはなにがしかのHDDイメージファイルをHDDと見立てています。

変換番長PROではベタ形式に加えてHDI形式やNHD形式もサポートしています。個人的にどちらもお勧めできませんがそれらにしか対応していないエミュレータとのやり取り前提であれば特に問題は無いと思います。

ベタ形式ですが基本的にはLBA 0から最終までを連続して一つのファイルとしたものです。ベタ形式はそのHDDに関する情報が一切無いので扱いが非常に不便です。特に98の場合はC(シリンダ数)H(ヘッダ数)S(セクタ数)[詳しくはwebで検索して調べてください。詳しい説明がたくさんあります。]がつきまといますのでどうしてもその情報が必要となります。ただ98関連でSCSIであれば55互換と92互換という言葉を耳にするかと思いますが、概ね92互換である8GiB以内のHDDの場合はH=8,S=32、8GiB超~32GiBの場合はH=8,S=128を覚えておけば十分です。Cは全HDD容量からH×Sの割り算で導き出されるため特に意識の必要はありません。(55互換でもHDD側から…つまるところSCSIエミュレータ側からその情報を返せば、その通りの挙動をします。SCSIエミュレータはベンダーIDも自在に設定できるのでNECとか言った設定も可能です。)

と前置きが長くなりましたが私のお勧めのHDDイメージ形式は固定容量のvhd形式です。その理由としては(あくまでwindows視点でですが)

(1)ベタ形式のイメージの最終512バイトにそのvhd形式の情報が登録されている

(2)98エミュレータのnp21/wではvhd形式のファイル作成とマウントができる

(3)vhd形式はWindows7以降では直接マウントできるためconv98atを適用しているとUSBメモリのように直接やり取りが可能になる

と言ったところです。

(1)は何が便利かというとvhd形式のファイル拡張子をhds等に変更してSCSIエミュレータで使用すると92互換のSCSI HAであればそのまま認識します。55互換の場合は明示的にHSを指定できるSCSIエミュレータで1GiB以内であればOKです。ZuluSCSIに至っては頭文字がHDであれば拡張子を変える必要すらありません。私はHDDの最終LBAに余計なことをするようなソフトは知りませんのでこの使い方で問題は無いと思っています。イメージファイルの先頭にHDDイメージの情報があるタイプのものはこの方法には適していません。

(2)np21/wでは(SCSIではない)固定ディスクとしてvhd形式を扱うことができます。このvhdのHSをいわゆる92互換にして作成すればnp21/wではそのまま認識します。ただし固定ディスクのためシリンダ数がSCSI経由より1多く表示されます(というよりSCSIの場合-1されていると言うべきですが)。なので目一杯領域を確保すると怪しい動きをする可能性があるのでその点だけ注意が必要です。

np21/wである程度の準備ができるのであれば、実機で作業する手間も省けると思います。

ちなみにvhd作成時LBA 0には98用HDDの識別子であるIPL1が書き込まれた状態となっています。

(3)は言わずもがなですがHDDイメージファイルの中身をUSBメモリ感覚で使用できます。難点があるとすればマウントすると問答無用にSystemVolumeInformationという隠しフォルダを作ってロングファイル名のファイルを作るのでそれでは困るという方にはお勧めできません。

そのような場合はeuee氏作のNDを使用してファイルのやり取りをすることをお勧めします。vhd形式の98フォーマットを素直に認識してくれます。

vhd形式はEDITDISKでは意外と面倒で辛いです。

おまけ SCSI2SDでvhdファイルを使う方法

色んなイメージファイルをとっかえひっかえする方法には適していませんが、私は次のようにしています。

SDXCカードを標準的なSDフォーマット(exFAT)する

このSDカードにvhdファイルを普通にコピーする

コピーしたvhdファイルがSDカードの(LBAで)どこからどこまで登録しているかを調べる。私はHxDというバイナリエディタでSDカードのドライブを物理ドライブの直接アクセスで検索しました。開始LBAさえ分かれば容量分だけ連続しているはずなので計算して割り出します。その結果をSCSI2SDのツールで開始と終了LBAとして設定する。これでSDカードをSCSI2SDから取り出してSDカードリーダに接続するとvhdファイルとして使用できSCSI2SDに接続すると設定したSCSI機器として機能すると言った使用が可能になります。

以下は私の個人的な見解ですが、意外と便利と思っていますので書いてみます。

先日色々なSCSIエミュレータについて述べました。SCSI2SD V6を除いて基本的にはなにがしかのHDDイメージファイルをHDDと見立てています。

変換番長PROではベタ形式に加えてHDI形式やNHD形式もサポートしています。個人的にどちらもお勧めできませんがそれらにしか対応していないエミュレータとのやり取り前提であれば特に問題は無いと思います。

ベタ形式ですが基本的にはLBA 0から最終までを連続して一つのファイルとしたものです。ベタ形式はそのHDDに関する情報が一切無いので扱いが非常に不便です。特に98の場合はC(シリンダ数)H(ヘッダ数)S(セクタ数)[詳しくはwebで検索して調べてください。詳しい説明がたくさんあります。]がつきまといますのでどうしてもその情報が必要となります。ただ98関連でSCSIであれば55互換と92互換という言葉を耳にするかと思いますが、概ね92互換である8GiB以内のHDDの場合はH=8,S=32、8GiB超~32GiBの場合はH=8,S=128を覚えておけば十分です。Cは全HDD容量からH×Sの割り算で導き出されるため特に意識の必要はありません。(55互換でもHDD側から…つまるところSCSIエミュレータ側からその情報を返せば、その通りの挙動をします。SCSIエミュレータはベンダーIDも自在に設定できるのでNECとか言った設定も可能です。)

と前置きが長くなりましたが私のお勧めのHDDイメージ形式は固定容量のvhd形式です。その理由としては(あくまでwindows視点でですが)

(1)ベタ形式のイメージの最終512バイトにそのvhd形式の情報が登録されている

(2)98エミュレータのnp21/wではvhd形式のファイル作成とマウントができる

(3)vhd形式はWindows7以降では直接マウントできるためconv98atを適用しているとUSBメモリのように直接やり取りが可能になる

と言ったところです。

(1)は何が便利かというとvhd形式のファイル拡張子をhds等に変更してSCSIエミュレータで使用すると92互換のSCSI HAであればそのまま認識します。55互換の場合は明示的にHSを指定できるSCSIエミュレータで1GiB以内であればOKです。ZuluSCSIに至っては頭文字がHDであれば拡張子を変える必要すらありません。私はHDDの最終LBAに余計なことをするようなソフトは知りませんのでこの使い方で問題は無いと思っています。イメージファイルの先頭にHDDイメージの情報があるタイプのものはこの方法には適していません。

(2)np21/wでは(SCSIではない)固定ディスクとしてvhd形式を扱うことができます。このvhdのHSをいわゆる92互換にして作成すればnp21/wではそのまま認識します。ただし固定ディスクのためシリンダ数がSCSI経由より1多く表示されます(というよりSCSIの場合-1されていると言うべきですが)。なので目一杯領域を確保すると怪しい動きをする可能性があるのでその点だけ注意が必要です。

np21/wである程度の準備ができるのであれば、実機で作業する手間も省けると思います。

ちなみにvhd作成時LBA 0には98用HDDの識別子であるIPL1が書き込まれた状態となっています。

(3)は言わずもがなですがHDDイメージファイルの中身をUSBメモリ感覚で使用できます。難点があるとすればマウントすると問答無用にSystemVolumeInformationという隠しフォルダを作ってロングファイル名のファイルを作るのでそれでは困るという方にはお勧めできません。

そのような場合はeuee氏作のNDを使用してファイルのやり取りをすることをお勧めします。vhd形式の98フォーマットを素直に認識してくれます。

vhd形式はEDITDISKでは意外と面倒で辛いです。

おまけ SCSI2SDでvhdファイルを使う方法

色んなイメージファイルをとっかえひっかえする方法には適していませんが、私は次のようにしています。

SDXCカードを標準的なSDフォーマット(exFAT)する

このSDカードにvhdファイルを普通にコピーする

コピーしたvhdファイルがSDカードの(LBAで)どこからどこまで登録しているかを調べる。私はHxDというバイナリエディタでSDカードのドライブを物理ドライブの直接アクセスで検索しました。開始LBAさえ分かれば容量分だけ連続しているはずなので計算して割り出します。その結果をSCSI2SDのツールで開始と終了LBAとして設定する。これでSDカードをSCSI2SDから取り出してSDカードリーダに接続するとvhdファイルとして使用できSCSI2SDに接続すると設定したSCSI機器として機能すると言った使用が可能になります。

くりすと

くりすと  2022/12/28(Wed) 22:42 No.58

2022/12/28(Wed) 22:42 No.58

Re: SCSIエミュレーションの紹介

えふでぃ~

えふでぃ~  2022/12/29(Thu) 17:55 No.59

2022/12/29(Thu) 17:55 No.59

くりすとさん。ありがとうございます。

PC-98オンボードIDEのCompact Flashの時に出てきた「CFリセット」にCHSという方式とLBAという方式があります。というのをまりも氏の記事を読んだ時のC(シリンダ数)H(ヘッダ数)S(セクタ数)ですね。

55互換と92互換という言葉は、Project M.P.SさんのArdSCSino解説「ArdSCSinoで使えるブランクディスクイメージ詰め合わせセット」PC-9801-55用ディスクイメージ&PC-9801-92用ディスクイメージの部分ですね。

ここをもう少し理解できるように調べて読んでみます。考えてみますと自分がArdSCSinoをはじめたのは、PC98のストレージに関するつぶやきを見た事が始まりだったことを思い出しました。

X68000メインの方にArdSCSinoのPC98対応のBINファイルを送っていただいて動作させるだけなら何とか出来るようになった状態です。

PC-98オンボードIDEのCompact Flashの時に出てきた「CFリセット」にCHSという方式とLBAという方式があります。というのをまりも氏の記事を読んだ時のC(シリンダ数)H(ヘッダ数)S(セクタ数)ですね。

55互換と92互換という言葉は、Project M.P.SさんのArdSCSino解説「ArdSCSinoで使えるブランクディスクイメージ詰め合わせセット」PC-9801-55用ディスクイメージ&PC-9801-92用ディスクイメージの部分ですね。

ここをもう少し理解できるように調べて読んでみます。考えてみますと自分がArdSCSinoをはじめたのは、PC98のストレージに関するつぶやきを見た事が始まりだったことを思い出しました。

X68000メインの方にArdSCSinoのPC98対応のBINファイルを送っていただいて動作させるだけなら何とか出来るようになった状態です。

えふでぃ~

えふでぃ~  2022/12/29(Thu) 17:55 No.59

2022/12/29(Thu) 17:55 No.59

Vm2の映像について

I・O-DATAのLCD-155GW(「LCD-A155Gシリーズ」でヒット)と、PC-9801Vm2を入手したのですが、ディップスイッチを参照URLの通りに設定しても「許容範囲外以下の範囲に設定してください1024×768 リフレッシュレート60Hz」と出てしまいます。同じくPC-9821Xa7で24.8kHzモードで起動してもちゃんと25kHz,57Hz帯で映してくれます。何かVm2の中にアナログRGBとデジタルRGBの出力切り替えのジャンパでもあるのでしょうか、誰か教えてください

Re: Vm2の映像について

ぱんだネコ

ぱんだネコ  2025/09/30(Tue) 21:16 No.214

2025/09/30(Tue) 21:16 No.214

ちらるんさん

自分もVM2で同じ症状に悩みました。原因はVM2のDIPスイッチの並びで、後期VM21やVM11と違って SW3→SW1→SW2 の順番になっています。

そのため一般的に紹介されている「SW1→SW2→SW3」の並びをそのまま参考にすると、実際には意図と違うスイッチを切り替えてしまい、常に15kHz(640×200)モードになってしまい、モニタ側には「許容範囲外」と表示されてしまいます。

正しくSW2-3とSW2-4をONにしたところ、24kHz/640×400で映るようになりました。

設定時には参考URL( ttp://www.amy.hi-ho.ne.jp/nakajima-jr/com/appendix/dSwitch.htm )を見つつ、VM2特有の DIPスイッチの並びに注意して設定してみてください。

自分もVM2で同じ症状に悩みました。原因はVM2のDIPスイッチの並びで、後期VM21やVM11と違って SW3→SW1→SW2 の順番になっています。

そのため一般的に紹介されている「SW1→SW2→SW3」の並びをそのまま参考にすると、実際には意図と違うスイッチを切り替えてしまい、常に15kHz(640×200)モードになってしまい、モニタ側には「許容範囲外」と表示されてしまいます。

正しくSW2-3とSW2-4をONにしたところ、24kHz/640×400で映るようになりました。

設定時には参考URL( ttp://www.amy.hi-ho.ne.jp/nakajima-jr/com/appendix/dSwitch.htm )を見つつ、VM2特有の DIPスイッチの並びに注意して設定してみてください。

ぱんだネコ

ぱんだネコ  2025/09/30(Tue) 21:16 No.214

2025/09/30(Tue) 21:16 No.214

Re: Vm2の映像について

ちらるん

ちらるん  2025/09/30(Tue) 23:30 No.215

2025/09/30(Tue) 23:30 No.215

ありがとうございます!無事LCD-A155GWで映すことができました!

VM2はSW3→SW1→SW2の順番なんですね...!

VM2はSW3→SW1→SW2の順番なんですね...!

ちらるん

ちらるん  2025/09/30(Tue) 23:30 No.215

2025/09/30(Tue) 23:30 No.215

Re: Vm2の映像について

ぱんだネコ

ぱんだネコ  2025/10/01(Wed) 00:15 No.216

2025/10/01(Wed) 00:15 No.216

動いて良かったです。

VM2は起動時にメモリカウントをしないので、ROM BASICでフリーメモリーを確認すると標準では384KBしかなく、実用するにはCバスにメモリ増設が必要になります。

また、蓋を開けて16色ボードが実装されているかどうかも重要なポイントですね。

VM2は起動時にメモリカウントをしないので、ROM BASICでフリーメモリーを確認すると標準では384KBしかなく、実用するにはCバスにメモリ増設が必要になります。

また、蓋を開けて16色ボードが実装されているかどうかも重要なポイントですね。

ぱんだネコ

ぱんだネコ  2025/10/01(Wed) 00:15 No.216

2025/10/01(Wed) 00:15 No.216

ちらるん

ちらるん